精神のメタモルフォーゼとしての守破離(レジュメ)

心茶会公開シンポジウム/2017年5月13日

提題者 立本成文

【序】

倉澤行洋清衆(以下敬称略)の「歴史の進む方向」についての提題(2016年度の心茶会総会シンポジウム)に触発されて、私なりの精神のメタモルフォーゼとしての守破離を、図式主義的ではありますが、描いてみました。(【Ⅰ】)

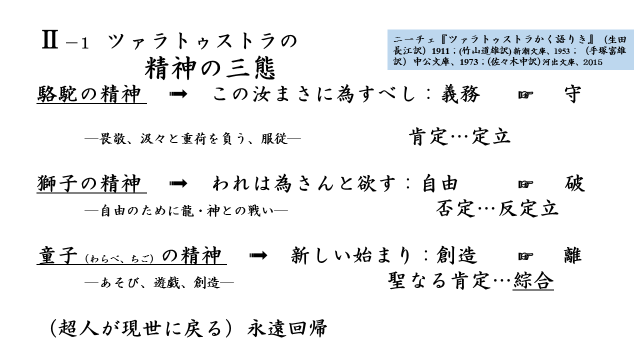

それを軸に、(Ⅰ-1)ニーチェの精神の三態と(Ⅱ₋2)人類の誓いと(Ⅲ-3)茶道箴とを比較しました。(【Ⅱ】)

最後に、覚の深さも広さも長さも不十分な自分の研究の軌跡、生き方を振り返りながら究極目的を考えてみました。(【Ⅲ】)

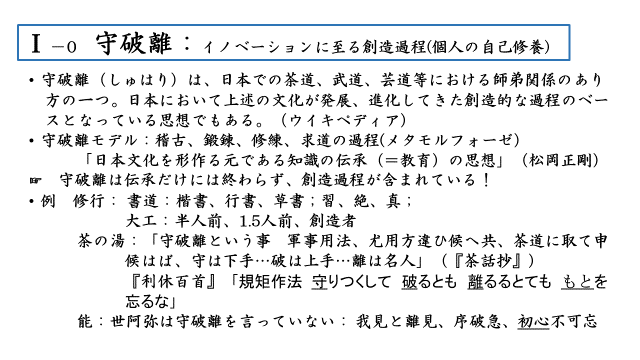

【Ⅰ】 守破離

守破離は武道や芸道で稽古の指針としてよく引用されます。三つがそろって守破離と出てくるのは、江戸時代中期の『茶話抄』といわれます。茶話抄でいわれるように、もともとは軍事用法、武田信玄の兵法で城の攻防に使われたのでしょう。茶道では、利休百首に出てくる「規矩作法 守りつくして 破るとも 離るるとても もとを忘るな」が有名です。

守破離は個人の自己修養の段階として、日本の知識の伝承のモデルでもあります。稽古、修練の道程を表現しているとも取れますが、むしろ、創造への道を教えていると取るべきだと思います。知識、伝統、文化は新しく生まれ変わってこそ受け継がれていくものであることを教えています。

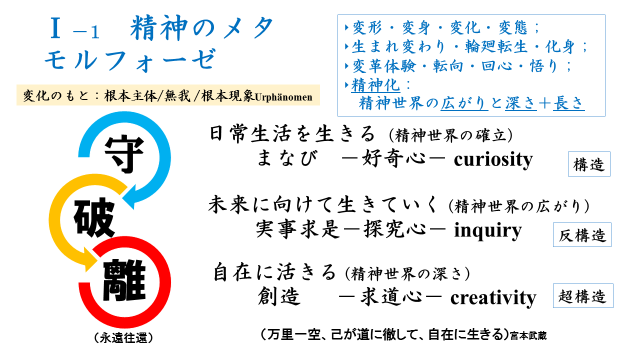

Ⅰ-1

私はこの精神の変化(転換、解放、価値転倒)をメタモルフォーゼと表現します。メタモルフォーゼは、ローマの詩人Ovidの変身物語が有名なように形を変える、変身、へんげ(変化)ということです。生態学では、幼虫が蝶になるような事象を変態メタモルフォーゼといいます。転じて、生まれ変わり、転生、化身にも使います。そのような形の変化を精神に適用するのは、比喩的とはいえ不適切ともいえますが、あえて、姿、はたらきを伴った精神の変化ということで、メタモルフォーゼを使います。精神のメタモルフォーゼとは、精神世界の広がりと深さと長さ(久松)をさす、精神のはたらきの変化と、その結果相に表れてくる姿、形の変化を伴ったものです。〔例えば、こころとからだとモノをつなぐワザの綜合的研究として「身心変容技法の比較宗教学」などがあります。変容ということばがふさわしいかとも思いますが、このことばはむしろトランスフォーメイションの訳語に残しておくのが妥当でしょう。またメタモルフォーゼは西田も使っていたと思います。〕

ところで、メタモルフォーゼというのは形が変わっても、変化の「もと」は変わらないと考えられます。例えば、さなぎが蝶になっても、蝶は蝶であるということで、それ以外には変わりようがないということです。そのように変化しても変わらないもとを、ゲーテは根本現象Urphänomenと名付けました。それを哲学では本質〔「物・事がそれ自体として本来何であるか、を規定し与える根本の自己同一な固有性」岩波哲学思想事典〕ということもあります。久松は根本主体を仏教の体用(たいゆう)で説明します。智体悲用です。すなわち、本当の自己にめざめが体、あわれみ深い心をもつが用です。私はあえて、体用を一如とせず、体は根本現象(Formless self)、用は守破離(All mankind/Superhistorical history)と解釈したいと思います。ニーチェはdas Selbst本来のおのれ、本然といいます。

守破離というのは、日常的な創造過程、人生の区切りであるとともに、研究の軌跡にも当てはまることを考えて、好奇心、探求心、求道心としました。

守は日常生活を生きるということにつきます。学問の始まりが「好奇心」であるように、世界から学んでいく精神にあふれています。不思議なもの、未知のものへの好奇心は、自然の仕組みへ導きますが、事象や人への好奇心は人間のあり方、社会の仕組みを学ぶということに通じます。守というのは、言うは易しく、行うのは難しいのですが、規矩作法を徹底的に身につけるだけでなく、日常のふるまいが則を超えないということです。

破はそのようなあたりまえの世界に対する疑問から生じます。空間的には、精神世界の広がり、時間的には、このままでよいのだろうかという未来に向けて生きていく心構えになります。単なるばらばらな好奇心ではなく、何かを探し求めるという探求心です。精神の変化の契機になるのは、「事実に基づいて(ことを確かめて)事物の真相・深層を求め尋ねること」と国語辞書に解説のある実事求是です。規矩作法を破る契機です。

離というのは離れるということですが、隠棲してしまったり、糸の切れた凧のようにどこに行ったか分からなかったりでは、本当の離とはいえません。本当の離は、ニーチェが新しい始まりである、最初の運動であるといっているように、心身脱落のまま歴史を創造することでなければならないと思います。そこからが新しい始まりなのです。守破離と経てきた最初の守とは、世界にあるという居場所は変わらないとしても、主体の境地が違います。

注意したいのは、私が守破離で説明したいのは、普遍的な進歩の道程ではありません。それぞれの境地で無相の自己が成就されれば、守破離のどの境地で人生を終えてもよいと思います。むしろ大勢の人は守や破にとどまって好しとしています。求道はそれを否定しているようにみえますが、求める道は一つではないと思います。この点が、根本主体を徹底させる生き方を絶対主体道と絶対化してしまう久松哲学との違いかもしれません。ただし、絶対化を普通の意味での絶対化ではなく、常に自在に変化する「創造」的主知のはたらきと解釈することによって違いはなくなるかもしれません。

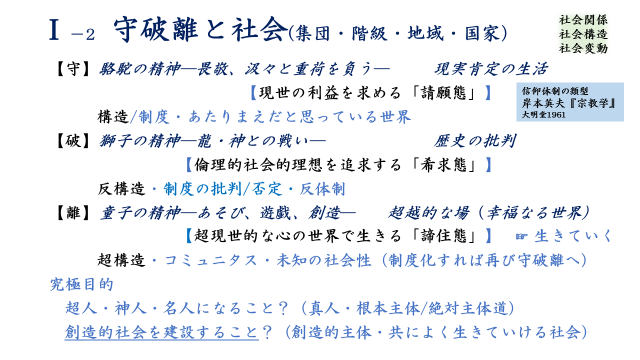

Ⅰ-2

芸道でいう守破離は先にのべたように、個人的修養における境地の変化です。個人的修行といっても、人間は関係の中に生きています。師との関係、できてくる作品、姿という形は、社会的に評価されるものです。その人間が生きている関係態が社会という形になります。人間-精神-自己というのは関係態の中にあってこそ活きるのです。精神と関係(社会)とは不即不離なのです。

駱駝の精神は既存の制度や社会構造、社会関係をあたりまえだと受け取って、それに従順に生きている世界を象徴しています。宗教類型でいえば、現世の利益を求める請願態にあたるかもしれません。社会の変化を求めないわけです。

獅子の精神になると、既存の価値を批判し、否定する反体制的な態度になります。しかし、宗教類型でいえば倫理的社会的理想を追求するだけの希求態に止まります。

童子というメタファーは守破離の離にはあまりそぐわない感じもします。しかし、童子が無心で遊ぶ、創造するという、巧まざる無心の境地で創りだすという点では適切な比喩かもしれません。社会関係でいえば、未知の社会性という新しい価値を創造することです。宗教類型でいえば、超現世的な心の世界で生きる諦住諦なのですが、これには還相が含まれていませんので、本当の離といえないことはすでに説明しました。

〔ここにあげた宗教類型は岸本英夫『宗教学』からの引用で、私が守破離にあてはめただけのものです。久松は本当の自己にめざめる道程として、「人間としての在り方」の多様性を考えています。その類型として①自力主義(人間中心主義)、②絶対否定的虚無主義、③(絶対不安にある)実存主義、④絶対他力主義、⑤批判的絶対自力主義(絶対主体道)をあげています。〕

守破離を社会関係の変化で説明しましたが、これは一般的な社会変動ではありません。社会構造でいえば、構造、反構造、超構造です。超構造は、構造を否定した上での新しい構造です。超越的な場で共に生きていくのです。〔文化人類学でいわれるコミュニタスを超構造と捉えることもできます。理想的なアルカディア、ユートピアと違い、実現されるものです。〕

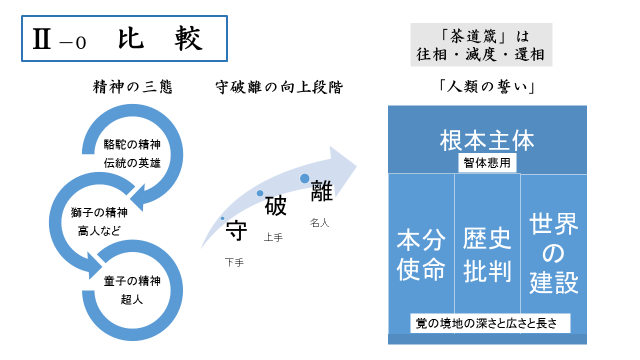

【Ⅱ】 比較

ツァラトゥストラの精神の三態、守破離、人類の誓を並べて比較すると、離の境地の位置づけの違いが明確になります。

ツァラトゥストラの童子は超人Übermensh, overmanであり、神に代わる人であり、芸道の場合は名人であり、それは久松のいう真人にあたると思います。ニーチェは超人を重んじますので、ニーチェの究極目的は超人になることです。人類の誓の場合は幸福なる世界を建設することです。そのふたつを私は、創造的主体として共に生きていける社会を創造することであって、同じことを目指していると考えます。

Ⅱ₋1

『ツアラトゥストゥラ』にでてくる精神の三態(三つの変化)は駱駝と獅子と幼子(小児、子供、童子)によって象徴されています。

[駱駝の精神]:駱駝は、現実を受け入れて、それを肯定し、そこにある規則に服従するのが義務であると考え、その考え通り、汲々と重荷を背負って生きています。いいかえれば、「強く、重荷に耐え、畏れ(畏怖、畏敬)を宿している精神」です。

[獅子の精神]:駱駝が荒涼とした砂漠に出て、精神も変化し、獅子となるわけです。自由を求めて既存の価値と戦い、新たな価値を創造することを目指します。しかし、その創造ができるのは、再び精神の変化が必要です。

[童子の精神]:最後の変化の表象として幼子、小児、童、童子をあてています。無垢の幼子がしているのは創造という遊びなのです。「幼子は純真である。忘却である。新たな始まりだ。遊戯だ。自ら回る車輪である。最初の運動である。聖なる肯定である。」と説明しています。

この章には書かれていませんが、ツァラトゥストラは山に引きこもったり、その後下界の様々な社会を訪問したりしています。私は、これを倉澤のことばでいえば姿と心の往還、ニーチェのことばでいえば永劫回帰(「この作品の根本構想、すなわち永劫回帰の思想、およそ到達し得る限り最高の肯定の方式」ニーチェ『この人を見よ』西尾幹二訳、新潮文庫、147ページ)ではないかと、勝手に解釈しています。童子の比喩ではその還相がよくでていないようにみえますが、「新しい始まりである。最初の運動である。」という表現が還相をあらわしていると思います。肯定、否定をも超えた聖なる肯定という段階です。

〔輪廻を円で有為転変・所行無常を直線で説明し、それを同じようなもの(直線は円に転換できる)と解した面白い論考が森敦『意味の変容』〈ちくま書房、1991〉にある。〕

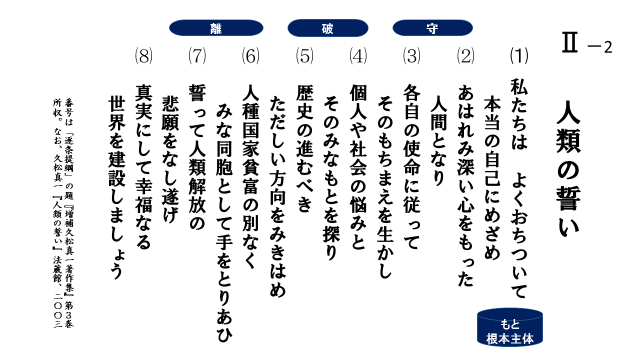

Ⅱ₋2

久松は逐条提綱で(1)と(2)で根本主体を説き、(7)と(8)を目的対象としています。そして(3)と(4)、(5)と(6)をまとめています。あえて、そのくくり方にこだわらず、守破離を人類の誓いにあてはめてみました。

「私たちはよくおちついて本当の自己にめざめ」(1)が「もと」、久松のことばでいえば、根本主体と考えます。(2)は守の前提と捉えます。「各自の使命に従って、その持ち前を生かし」というのが、守にあたります。

個人や社会の問題の解決を探して(4)、「歴史の進むべき正しい方向をみきはめる」(5)のが破です。「人類国家貧富の別なく、みな同胞として手を取り合い」(6)、「誓って人類解放の悲願をなし遂げ」(7)以降を離にあたるものと解しました。「手をとりあって」なし遂げるというのは幸福な世界の相だと考えます。したがって離(還相)の一部にしました。注目すべきは、「真実にして幸福なる世界を建設」(8)するという実践(還相)です。次に説明する茶道箴の「世を饒益せんこと」に対応します。離であるとともに、還相にあたります。現実世界から無縁の「離」であっては自己の成就だけに終わり、本当の離ではなくユートピアに終わると考えます。

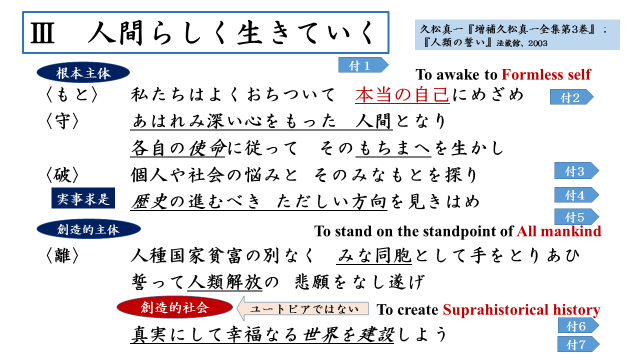

久松の場合、必ずしも守破離という精神のメタモルフォーゼではなく、主体の精神の深さ、広さ、長さという比喩でとらえられる精神化であって、どこまでいっても無相の自己、根本主体、絶対的主体道で説明されてしまいます。(参考:今泉元司「久松真一の思想と実践」藤田正勝編『京都学派の哲学』所収、昭和堂)精神の深さ(自己)、広さ(世界)というのは、すぐわかりますが、長さ(歴史)は、歴史を超越するsuprahistorical 歴史historyをつくることを意味しています。歴史を超越する創造的主体がつくる歴史、すなわち創造的社会の持続性です。

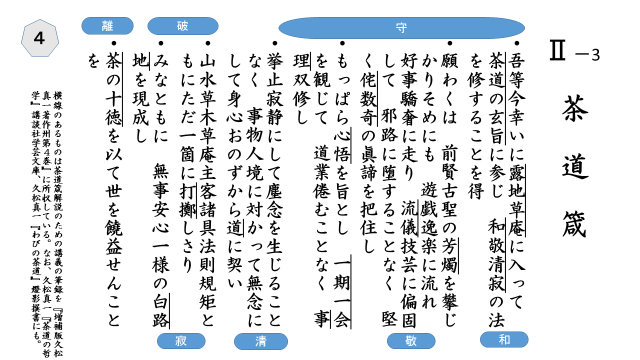

Ⅱ₋3

茶道箴の場合は守破離をあてはめるのは難しいです。茶道箴も絶対主体道に徹するというのが正しい読み方かもしれません。しかし、それではメタモルフォーゼを説明するのが難しくなりますので、あえて、守破離という分け方をあてはめてみました。往相にあたる稽古を守、滅度にあたる「挙止寂静から...打擲しさり」までを破、そして最後の還相を離とすることもできますが、挙止寂静の項は曖昧にしています。茶道箴は全体として修行の心構え(往相廻向)として、守に重点が置かれていて、破とした部分も修行の最終段階と取れないことはありません。

〔智体悲用、覚の広さと深さと長さ、往相還相については、人類の誓の逐条提綱、あるいは著作集、仏教講義を参照ください。茶道箴の場合は往相・滅度・還相が守・破・離にあたると解釈しているのは上述のとおりです。〕

【Ⅲ】 人間らしく生きていく

人間らしく生きていくというのは、正しい歴史に向かって歴史を創造することを、単なるユートピアではなく、主体的に実現に向けて努力していく行なのです。根本主体から創造的主体へのメタモルフォーゼです。形になった人間らしさが、永遠に変わることの無い人間の真の姿であるのではありません。時代によっても、地域や文化によってもいろいろな変異variationsがあります。形を超越して、新しい形を創造していくことが人間らしさです。

晩年の文化人類学者岩田慶治に「風景学と自分学-未来学のために」という文章があります。そこには、「自分という風景...そういう風景を描き続けたい...私の足もとの寸土。そして大地。何とかしてその寸土を創造したい」とあります。自在にはたらき(いきていく)、創造できる、精神世界の深さが広さになることを求めるわけです。

もう一人、昨年インドでフィールド研究中に逝去した地域研究者髙谷好一も地質学者から出発して、地域研究に専念し、最後には自分学・故郷学をふくめた地域学をいいだしています。私は、彼の研究軌跡(地質学時代、地域研究時代、地域学時代)を守破離の求道になぞらえました。

兵法者宮本武蔵の五輪書は、生きていくうえで、学ぶところが多い書物です。その中でも、兵法の道はすべてに通じるというスタンスは「学行一如、学究行取」です。武蔵は、流派の奥義などにはとらわれず、究極的に「万理一空、己が道に徹して、自在に生きる」自分で工夫する境地に達せねばならないといいます。

本来の自己にめざめる己事究明を超えて、主体的に創造することが伴わなければならないのです。これが世を饒益することです。